Schneiden, quetschen, anknabbern: Was man mit Tabletten besser nicht tun sollte.

Mit der Schere zerschnitten, mit dem Messer malträtiert? Zwischen zwei Löffeln gequetscht oder gar angeknabbert?

Wann und wie hast du das letzte Mal eine Tablette geteilt? Und warum eigentlich? Solltest oder wolltest du vielleicht nur die halbe Dosis nehmen oder hattest du Probleme mit dem Schlucken?

Jede vierte Tablette wird in Deutschland nicht als Ganze geschluckt – eine problematische Angelegenheit.

Für das Teilen von Tabletten kann es durchaus gute Gründe geben:

Medikamente sind nicht in jeder beliebigen Stärke verfügbar. Für Kinder oder auch Senioren können Wirkstoffe durch Teilen auf eine individuelle Dosis gebracht werden. Oder es gilt, ein Medikament ein- oder auszuschleichen. Das ist beispielsweise bei Wirkstoffen sehr wichtig, die man nicht - ohne starke Nebenwirkungen zu provozieren - von jetzt auf gleich absetzen kann.

In diesem Fall ist das Teilen von Tabletten also eine sinnvolle und wichtige Sache.

Und manchmal flutscht es zerkleinert einfach besser.

Der weitaus häufigste Grund ist aber das liebe Geld! Wie kann das sein?

Eine Tablette mit doppeltem Wirkstoffgehalt ist nicht automatisch doppelt so teuer. Doppelte Dosis heißt somit nicht doppelter Preis. Manchmal wird es einfach günstiger, wenn die höhere Dosis einfach geteilt wird.

Der Arzt schont auf diese Weise sein Arzneimittelbudget und auch für Patientinnen und Patienten wird es oft billiger, denn bei doppelter Stärke hält die Packung doppelt so lange. Es wird also nur einmal die gesetzliche Zuzahlung fällig.

Der Teufel steckt wie immer im Detail.

Nicht alles, was sich irgendwie teilen oder zerkleinern lässt, verzeiht einem die rohe Gewalt.

Da gibt es doch bestimmt irgendwelche Studien? Na klar:

Professor Haefeli aus Heidelberg hat 905 Patienten befragt, die insgesamt 3158 (!) unterschiedliche Arzneimittel einnahmen.

Ein Viertel der Tabletten wurde geteilt. Meist auf Anweisung des verordnenden Arztes und mit nur wenig Rücksicht auf Verluste: Knappe neun Prozent der geteilten Pillen hatten nämlich gar keine Bruchrille und waren daher auch nicht für das Teilen vorgesehen.

Etwa vier Prozent hätten unter keinen Umständen geteilt werden dürfen.

Weder für den Arzt noch für den Patienten war immer erkennbar, ob das Teilen erlaubt war, denn nur in einem Drittel der Packungsbeilagen machte der jeweilige Hersteller Angaben zur Teilbarkeit.

Manche Hersteller verpassen ihren Tabletten sogar eine so genannte Schmuckkerbe. Solche Kerben sollen eigentlich nur der besseren Unterscheidung von ähnlich geformten Tabletten dienen, tatsächlich tragen sie aber zur allgemeinen Verwirrung bei. Für den Patienten sieht die Kerbe natürlich wie eine Bruchrille aus, was vollkommen nachvollziehbar ist.

Also liebe Hersteller: weg mit Schmuckkerben! Malt halt Blümchen drauf!

83 Prozent der Patienten waren übrigens der Meinung, es stünde im Beipackzettel, wenn das Teilen der Tablette nicht erlaubt ist.

Das mit dem Beipackzettel ist aber so eine Sache. Natürlich gibt es Vorschriften, die die Gestaltung einer Packungsbeilage regeln.

Diese stehen im Arzneimittelgesetz. Und genau so lesen sie sich auch: Amtsdeutsch. Patientenfreundlich geht anders.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat im April 2015 Empfehlungen herausgegeben mit deren Hilfe die Verständlichkeit solcher „Waschzettel“ verbessert werden soll. Unter anderem fordert das BfArM „Angaben mit möglichst konkreten Handlungsanweisungen“.

Ich verstehe das schon so, dass Angaben zur Teilbarkeit unter diesem Punkt gut aufgehoben wären. Nur leider gibt es keine Verpflichtung und deswegen wird es zu wenig gemacht.

Warum sind nicht alle Tabletten teilbar?

Manche Tabletten sind aus gutem Grund mit einem magensaftresistenten Überzug versehen, der sich erst nach der Passage durch den Magen auflösen soll.

Andere Medikamente sind so hergestellt, dass der Wirkstoff nicht auf einmal, sondern langsam und gleichmäßig ins Blut gelangt. Für Patienten hat das den Vorteil, dass sie das betreffende Medikament statt vielleicht dreimal täglich nur einmal am Tag einnehmen müssen. Dafür ist in einer einzelnen Tablette natürlich auch das Dreifache an Wirkstoff enthalten.

Wenn man diese Tablette nun mutwillig zerstört, kann das eine sofortige Freigabe der gesamten Tagesdosis zur Folge haben. Gerade im Falle von Arzneimitteln gegen hohen Blutdruck hat das böse Folgen, denn der rauscht dann gegebenenfalls ins unterste Kellergeschoss ab!

Bei einigen Arzneimitteln können durch das Zerstören der Hülle oder sonstiger Strukturen deshalb wirklich schwerste Nebenwirkungen auftreten.

Oder sie werden komplett wirkungslos, was auch ungünstig ist.

Außerdem können Schwierigkeiten auftreten, an die man vielleicht nicht sofort denkt: Wer sowieso schon mit Würgereiz beim Schlucken der Tabletten zu kämpfen hat, tut sich mit dem Teilen keinen Gefallen.

Das gute Stück hat dann oft sehr raue Bruchkanten und rutscht deswegen deutlich schlechter.

Und für alle, die Tabletten nur zu Pulver gemörsert runterbringen: Teilbare Tabletten sind nicht zwingend auch mörserbar!

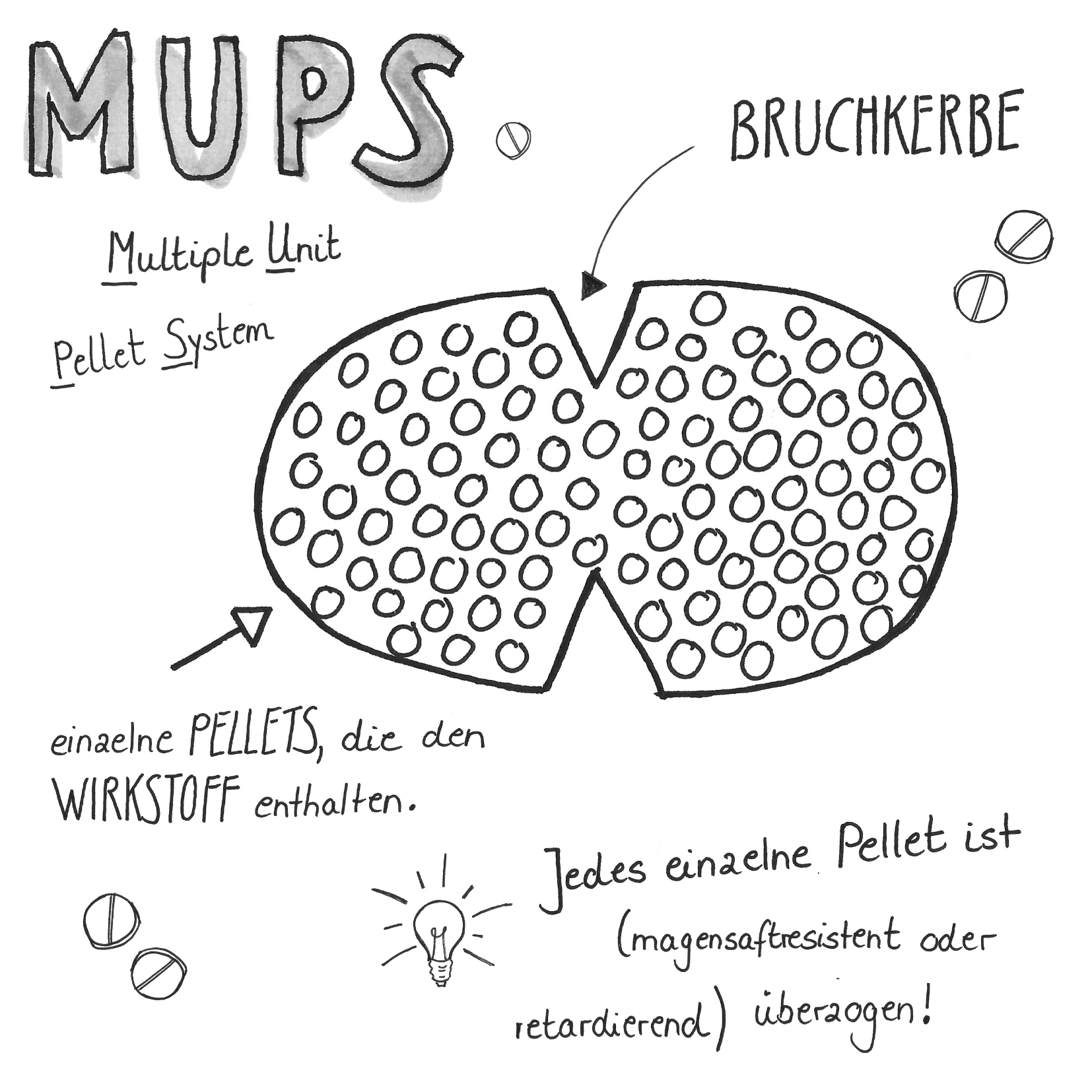

Sogenannte MUPS (=multiple unit pellet system) etwa sind oft teilbar, dürfen aber nicht gemörsert werden:

Mitarbeiter*innen in Pflegeberufen werden übrigens noch vor ganz andere Herausforderungen gestellt:

Manche Wirkstoffe - Arzneimittel gegen Krebserkrankungen gehören etwa dazu - sind sogenannte CMR-Substanzen.

Diese Abkürzung steht für Canzerogen (krebserzeugend), Mutagen (erbgutverändernd) und Reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefährdend).

Beim Teilen von Tabletten entstehen feine Stäube, die mit dem Auge nicht erkennbar sind. Eingeatmet werden sie trotzdem. Daher sollten CMR-Substanzen nicht geteilt oder sonst irgendwie zerkleinert werden.

Für die Sparfüchse: Hat eine Tablette nur eine Bruchrille, dann diese bitte nur halbieren. Vierteln ergibt oft nur Brösel.

Professor Klaus Langer von der Universität in Münster hat das mit seinen Studierenden ausprobiert und kommt zu dem Schluss, dass die Dosis in diesem Fall eher zur Glückssache wird.

Beim teilen mit den Fingern solltest du übrigens schnell und kräftig drücken!

Wenn du zu langsam und zögerlich drückst, brauchst du mehr Kraft. Außerdem bricht die Tablette dann eher ungleichmäßig auseinander und das beeinträchtigt die Genauigkeit der Dosis.

Manchmal sind die kleinen runden Dinger ziemlich stur und wehren sich gegen das Teilen. Außerdem hat jeder sechste Patient Probleme mit der Fingerfertigkeit. In diesen Fällen gibt es Hilfsmittel, die den Prozess erleichtern.

Du kannst Kraftverstärker nutzen: Lassen sich die Tabletten grundsätzlich durch Druck mit einem Finger teilen, kannst du die Kraft durch einen gut fassbaren Gegenstand mit flachem Ende verstärken. Das kann zum Beispiel ein leeres Brausetablettenröhrchen sein. Nachteil: bei zu großer Krafteinwirkung wird es bröselig!

Welche Hilfsmittel zum Teilen geeignet sind und wie man sie benutzt?

Wohin mit dem übriggebliebenen Bruchstück? Warum überzieht man Tabletten überhaupt mit einem magensaftresistenten Überzug? Und woher weiß die Schmerztablette eigentlich, dass sie in den Kopf soll?

Wenn dich das interessiert, schau doch mal hier:

(Dieser Text ist ein teils gekürztes und teils ergänztes Kapitel aus meinem Buch "Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen SIe Ihre Apothekerin", erschienen bei Droemer im Mai 2019)